Dr. Klaus Damert, Molmerswende

250 Jahre „Lenore fuhr ums Morgenroth"

Gottfried August Bürger erfand die Kunstballade neun Jahre vor Goethes Erlkönig.

Lenore von Jos. Bergler in Bürgers Lenore für Gesang mit Begleitung des Pianoforte von W. J. Tomascheck, Prag 1805

Jurist, Sprachlehrer und Lyriker

Es war der in Molmerswende geborene Amtmann Gottfried August Bürger (1747-1794), der Theologie in Halle und Jura in Göttingen studiert hatte und seit 1772 Amtmann der Familie von Uslar ist. In Göttingen hält er ab 1787 Vorlesungen über Kantische Philosophie und deutsche Sprache und erhält den Ehrendoktor für Philosophie; 1789 folgte die Ernennung zum außerordentlichen Professor. Immanuel Kant ist für ihn „der erste und einzige, dessen Philosophie die Foderungen meiner Vernunft befriedigt hat.“ Er übersetzte aus fünf Sprachen und nahm fremde Anregungen begeistert auf, doch will er „in Deutscher Zunge Deutsche Gedichte, verdaulich und nährend für's ganze Volk machen." Besonderes Augenmerk richtete er auf eine korrekte und schöne Sprache, die er sowohl an der Universität als auch bei den Juristen vermisste. Für ihn ist „Ächtes Sprachstudium nichts geringeres als Studium der Weisheit selbst“. Von seinen Gedichtbänden gab es bis 1861 insgesamt 61 Ausgaben, vorzugsweise Raubdrucke.

Die Idee

Die Anregung zur Lenore bekam Bürger durch einige plattdeutsche Zeilen, die er von einem Bauernmädchen hörte (19.4.1773). Er stand mit den jungen Dichtern des Göttinger Hain in regem Briefwechsel. Dadurch sind wir über die Entstehung der Lenore gut informiert und wissen auch, welchen Anteil der Hain am Werk hat. Obwohl Anfang Mai nicht mehr als die Idee und die erste Strophe existierten, ist er sich seiner Sache sicher: „Wenn es bei der Ballade nicht jedem eiskalt über die Haut laufen muß, so will ich mein Leben lang Hans Casper heißen" und „Ich gebe mir Mühe, das Stück zur Composition zu dichten. Es sollte meine größte Belohnung seyn, wenn es recht balladenmäßig und simpel componirt, und dann wieder in den Spinnstuben gesungen werden könnte."

Gemeinschaftsarbeit

Zwei Zufälle bringen Anregung und Bestätigung: Goethes ‘Götz’ erscheint und animiert zu drei Strophen. Von Johann G. Herders Beitrag über Volkspoesie fühlte er sich bestätigt und meint „Lenore soll Herders Lehre einiger Maßen entsprechen". Es folgt ein intensiver Briefwechsel, in dem Bürger seinen Text präsentiert, der dann vom Hain begutachtet, kritisiert oder Änderungen vorgeschlagen werden. Oft geht es um einzelne Wörter. Doch selbst in die Struktur des Gedichts greift der Hain ein; so wünscht er den Todesritt näher ausgeführt: „Ein Wink des Hains hat mir noch zu einigen neuen Strophen Anlaß gegeben auf die ich nicht wenig stolzire. Ich kann nicht bergen, daß ich sie selbst für vortrefflich und eine sogar für Shakespearisch erhaben halte. Nehmlich die Weite und die Geschwindigkeit des Rittes anzudeuten, hab' ich die Scene dreymal im Reiten sich verändern lassen [...] Das merkwürdigste ist, daß ich diese Strophe im eigentlichsten WortVerstande geträumt habe." Ende September 1773 ist die Lenore vollendet, erscheint im Göttinger Musenalmanach auf das Jahr 1774 und Bürger kann an die Grafen Stolberg melden: „Bey Griechen und Ungriechen hat sie obgesiegt. Was sagen Sie dazu, sie schweift schon unter dem Eichsfeldischen Adel herum und hat meinen Nahmen in diesem Böotien nicht wenig verherrlicht."

Der Siegeszug eines Gedichtes

Der Siegeszug der Ballade hat begonnen, Goethe rezitiert sie gern. Auf Jahrmärkten werden Liedflugschriften verkauft, die Bänkelsänger tragen sie vor, Drehorgelspieler, mechanisches Marionetten- und Kunstfiguren-Theater präsentieren das Werk. In Spinnstuben, auf der Bleiche und in Kneipen wird Lenore rezitiert, auswendig gelernt und so immer weiter verbreitet. Durch viele Raubdrucke erreichen Bürgers Gedichte auch Liebhaber mit wenig Geld. 1810 stellte der Göttinger Historiker Arnold H. L. Heeren fest: „Als Bürger's Lenore erschien, wußte man sie auch auswendig von der Elbe bis zur Donau.“ Lenore hat 32 Strophen! Was dem Volke gefällt, wusste 1864 der Pädagoge Hermann F. Kahle: „der muß Bürgers Gedichte lesen; denn keines deutschen Dichters Werke mögen in dem Umfange und mit der Begier vom Volke auswendig gelernt worden sein, als die Bürgerschen.“ Schon Buchhändler Johann G. Heinzmann wetterte 1795 gegen die Tochter, die lieber liest statt zu arbeiten und „einen Bürger, einen Musenalmanachsdichter mit geiler Lust auswendig lernt, und laut hersagt, was ein gesittetes Frauenzimmer ehemals weder hören noch lesen wollte.“ Bemerkenswert ist, dass es sogar zwei Stummfilme zur Lenore gab, 1913 aus Berlin, 1918 aus Wien. Das Leipziger Tageblatt vom 21.02.1915 berichtet über eine Aufführung in den Kristallpalast-Lichtspielen: "Als den Hauptfilm möchten wir die wohlgelungene Bearbeitung des bekannten Bürgerschen Werkes 'L e n o r e' bezeichnen, der sich sowohl durch seine große Anzahl wirkungsvoller Szenen als auch durch die treffliche Darstellung in den Hauptrollen auszeichnet und den Freunden des Bürgerschen Werkes einen hohen Genuß bereitet. Die einzelnen reizvollen Szenen sind bis aufs kleinste mit liebevollem Fleiß und hingebender Sorgfalt herausgearbeitet, auch die Kostüme genau jener Zeit der Puderperücke und des Zopfes angepaßt.“

Erfolgreiche Bearbeitung

Ungewöhnlichen Erfolg hatte Karl von Holtei mit seiner ‘Lenore. Vaterländisches Schauspiel mit Gesang in drei Abtheilungen’. Über einen Zeitraum von mehr als siebzig Jahren war das Stück sowohl auf großen Bühnen als auch im Gasthof und dem Wanderzirkus in der Provinz erfolgreich. Dabei war es eine sehr freie Interpretation, hatte jedoch zwei Vorzüge: man konnte sie auf die Stichworte „Todtenbraut“ oder „Todtenritt um Mitternacht“ reduzieren und später politisch missbrauchen. So warb der Circus Gymnasticus 1840 mit: „Zum Schlusse Pantomimische Vorstellung nach Bürgers Ballade 'Lenore' oder 'der Todten-Ritt um Mitternacht,' welcher sich mit einem unterirdischen Brillantfeuerwerk endiget.“ Missbrauch gibt es 1866 in Berlin: „Der Schluss des Schauspiels war dahin geändert, dass Pastor Bürger an der Leiche Lenorens prophetische Worte in Hinsicht auf Preussens glorreiche Zukunft spricht, während im Hintergrunde der grosse Friedrich, von electrischem Lichte beleuchtet, vorüberreitet.“ Um den überragenden Erfolg des Holteischen Stückes besser verstehen zu können, sei an den Schauspieler Albert Borée erinnert, der 1910 über seine Erlebnisse im Theaterwesen berichtet. E. K. im Vorwärts vom 27.4.1911 folgt Borée: "Natürlich — der Spielplan ist auch danach! 'Die Schmieren — bekundet Morèe aus tiefster Erkenntnis mit sarkastischem Humor — haben das eine mit den H o f b ü h n e n gemein: ihr Repertoir ist durch die 'Moderne' absolut nicht angekränkelt'. Die Landleute sahen am liebsten blutrünstige Tragödien, als da waren 'Der bayerische Hiesel', 'Urach der Wilde', [...] sowie die Haupt- und Staatsaktion aller Schmieren: Holtei 'Leonore' oder 'Der Totenritt um Mitternacht' — und warfen unter Beifallstosen Speck und Leberwürste auf die Bühne.' Jedes solcher Schauerdramen, 'in denen die Leichen schließlich herumlagen wie tote Fliegen, endigte mit einer großen Apotheose', die Borée drollig schildert."

Über ein Treffen mit den Darstellern einer solchen Schmiere berichtet 1869 Friedrich Schlögl: "Ich frug sie um ihr Repertoire. Sie huldigten noch der alten Schule und waren nur auf 'Pfefferrösel,' 'Fridolin,' 'Lenore" und 'Wer wird Amtmann? - eingerichtet. 'Lenore' gaben sie, wie sie versicherten, besonders schön. Auf einem Zettel stand es auch schwarz auf weiß gedruckt: 'Zum Schlusse der Vorstellung erscheinen Wilhelm und Lenore als Gespenster zu Pferde bei bengalischer Beleuchtung.'"

Doch auch an den seriösen Hof- oder Staatstheatern war das Stück erfolgreich, in Weimar stand es regelmäßig auf dem Programm und über das Insbrucker National-Theater wird 1878 berichtet: "Unser Theater beging vorgestern post festum eine Art Nachfeier [80. Geburtstag Holteis] durch Wiederaufnahme eines alten, einst allgemein beliebten Volks- und Zugstückes, des Schauspiels 'Lenore' oder 'Treue übers Grab.' Hinter der Entstehung der Bühnenprodukte Holtey's liegen 4 und 5 Jahrzehnte und doch sind sie noch keineswegs so zwecklos oder veraltet, um nicht die Zuhörer zu fesseln und dem Publikum einen angenehmeren Abend zu bereiten, als gar viele Produkte unserer poetisch-sterilen neueren Zeit. [...] Auch 'Lenore', nach Bürgers bekannter Ballade bearbeitet, zählt zu diesen 'unverwüstlichen Stücken'. Es wirkt heute - bei so guter und gewissenhafter Darstellung wenigstens — noch ebenso schaurig effektvoll und grausig schön auf ein nicht gar zu blasirtes Publikum wie Raupachs 'Müller und sein Kind' und ist wie dieses — mögen manche hyperästhetische und besonders intelligent sein wollende Zuseher auch die Nase rümpfen und Glossen machen — doch ein kerniges gesundes Volksstück, das zehn Anzengruber Kulturkampfstücke weit überflügelt."

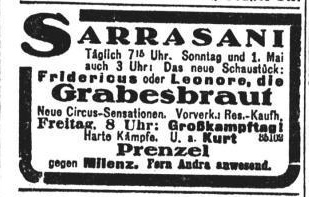

Die Lenore war häufig Sujet der Kunstreiter-Gesellschaften. Über einen solchen Auftritt in Pesth liest man 1852: “Soll ich Ihnen auch vom Kunstreiter-Cirkus berichten? Sie werden mich dieser Mühe gewiß entheben, denn Sie setzen bei mir keine Roßnatur voraus, — und doch erzähle ich Ihnen, daß sie ‘Leonore, oder der Todtenritt um Mitternacht’ aufgeführt haben. O, armer Bürger, wie haben sie Dich hier im Circo Beranek pantomimisch mißhandelt! Du hättest, wärst Du zugegen gewesen, bei dieser vorgeschrittenen Hyppologen- Phantasie den Hals brechen müssen. Dickwattirte Grazien mit purpurrothen Shawls, schwarze Teufel mit feuersprühenden Schwänzen, ein Skelettenritt auf hungrigen Kleppern — und dies Alles im Jahre 1852! Stirb Menschheit, stirb, — die Rösser sind Dramaturgen geworden! O, daß sie ewig grünend bliebe, die schöne Zeit der Kunstreiter-Pantomimenliebe!” Diese Misshandlung ist jedoch steigerungsfähig. 1923 wird über ein grosses Schaustück mit 100 Mitwirkenden beim Zirkus Sarrasani berichtet: "Es führt den Titel 'Fridericus' und stellt eine Bearbeitung des Holteischen Volksstückes 'Lenore, die Grabesbraut' dar, deren Stoff der Bürgerschen Ballade entnommen ist."

Im nächsten Jahr ist vorzüglich das Deutschsein Thema: "Das Schaustück wird in neun Bildern dargeboten. Der einleitende Fanfarenmarsch war prachtvoll, ebenso der Monolog, den der der Vergangenheit entstiegene Fridericus hielt. 'Besinnt euch Deutsche doch, daß deutsch ihr seit' war der Sinn seiner Worte." Endgültig beim Zeitgeist ist man 1933 angekommen: "Am Ostersonntag nun will Direktor Stosch-Sarrasani mit seinem neuen Manegeschaustück 'Fridericus Rex' zeigen, daß er auch sein Unternehmen in den Dienst am deutschen Volkstum stellt. 'Fridericus Rex' bringt besonders markante Episoden aus dem Leben dieses deutschen Fürsten und endet mit einer Apotheose, die in ihrer Pracht und durch die Zahl der Mitwirkenden zu dem Schönsten gehört, was uns der Zirkus Sarrasani überhaupt geboten hat."

Doch Sarrasani ist damit nicht allein. Die Freie Meinung (Breslau) berichtet am 3.3.1923 über Circus Busch: "Ab 1.März das große Manege-Schaustück 'Die Grabesbraut', nach dem Volksschauspiel 'Lenore' unseres Heimatdichters Holtei, von Adolf Steinmann neubearbeitet."

Die komponierte Lenore

Die Popularität der Lenore ging jedoch über das geschriebene, besser das deklamierte Wort hinaus, dem Bürger die Hälfte der Wirkung zuschrieb. Damals sang man alle Strophen nach einer einzigen Melodie; der Komponist des Göttinger Hain, Friedrich Weis, liefert dazu das erste Beispiel. Das war jedoch unbefriedigend. So entstand speziell zur Lenore eine neue musikalische Form: das durchkomponierte Lied, in dem jede Strophe oder eine Gruppe von Strophen eine eigene Melodie erhält. Einer dieser mehr als 200 Komponisten war Johann André, dessen Vertonung so erfolgreich war, dass sie in Berlin als Gassenhauer gesungen wurde, wie Carl F. Zelter missmutig an Goethe schrieb. Die Entwicklung blieb dabei nicht stehen. Auch andere musikalische Formen wandten sich der Lenore zu: Sinfonie, sinfonische Dichtung, Oratorium, Oper, Deklamation mit instrumentaler Begleitung. Die am weitesten vom Text entfernte Interpretation lieferten Ludwig van Beethoven mit seiner Klaviersonate A Dur op. 101 und Anton Rubinstein mit ‘Ballade Léonore de Bürger pour Piano’. Zu dieser konnte leider keine Tonaufnahme gefunden werden. Es gibt jedoch Berichte über Rubinsteins eigene Interpretation.

Die Uraufführung des Werkes könnte am 16.1.1876 in St. Petersburg stattgefunden haben. "Am 16 Januar gab Herr Anton Rubinstein im Saale des adeligen Vereins ein eigenes und am 23. Jan ein zweites Concert zu wohlthätigem Zwecke. Das Programm des ersten Concertes bestand aus: Fünftes Pianoforte-Concert in Esdur vom Concertgeber (das Orchester mit großer Umsicht und Präcision dirigirt von Herrn Nicolai Rubinstein); 'Kreisleriana' von Schumann; Ballade 'Leonore' nach dem Bürger'schen Gedicht; Variationen über das amerikanische Volkslied von Rubinstein; Nocturne, Valse, Polonaise von Chopin. - Es dürfte jedem anderen Pianisten schwer werden, nach diesem effectreichen Concerte, von welchem besonders das poesiereiche Andante einen förmlichen Beifallssturm hervorrief, noch durch Anderes zu interessiren, und dennoch wußte Rubinstein noch bis an's Ende dieses Riesenprogrammes das Interesse bis zum Enthusiasmus zu steigern."

Spektakulär war der Bericht in der Allg. Mus. Zeitung vom 29.1.1876. "Der Symphonie von Götz folgte noch eine Novität 'Leonore', eine Ballade für Pianoforte solo von A. Rubinstein, welche ebenfalls ein Kind ihrer Zeit genannt werden könnte, insofern Bürger's 'Leonore' bei den jetzigen Tonsetzern als Stoff für die musikalische Behandlung en vogue ist. Die Hauptmomente der Dichtung finden sich in dieser Ballade in greifbarster Weise zur Darstellung gebracht. Jedoch möchten wir dies 'greifbar' nur auf das Tonstück selbst, nicht auf dessen technische Ausführung beziehen; denn hier war es, wo Herr Rubinstein seine ganze Bravour einsetzte und seiner Kraft freien Lauf liess, sodass buchstäblich 'Kies und Funken stoben' und selbst der herrliche Flügel (aus der Hof-Pianofortefabrik von C. Bechstein in Berlin) unter den Händen des Künstlers erseufzte und stellenweise seinen Dienst versagte. Durch laute Zurufe der versammelten Menge noch zur Zugabe von zwei kleineren Stücken genöthigt, spielte der hochgefeierte Gast in denselben nun mit eben so viel Delicatesse, wie er in jener Ballade eine hart an die äusserste Grenze des Schönen streifende Probe virtuoser Kraft und Ausdauer gab.”

Das Leipziger Tageblatt vom 4.2.1876 fasst sich kurz: "begnügen wir uns zu berichten, daß am 27. Januar Anton Rubinstein im Gewandhaus auftrat und mit dem Vortrag des Beethoven'schen G dur-Concerts, einer Ballade eigner Composition ('Lenore', nach dem Bürger'schen Gedicht) und zweier Clavierstücke von Schubert und Chopin das Publicum zum Enthusiasmus hinriß."

Sehr kritische Äußerungen zu Rubinstein gibt es aus Anlaß der Einweihung des Bechstein-Saales in Berlin 1892. Die Tagesfragen, Bad Kissingen, analysieren: "Der grosse Klaviermeister begann mit seinen Variationen in G., op. 88, einem Werke, das nur Interesse erregen kann, wenn kein anderer als der Komponist selbst es vor trägt. Es scheint nur geschrieben zu sein, um seinem Schöpfer Gelegenheit zu geben, seine gewaltige Technik, Kraft und Ausdauer zu zeigen; abgesehen von manchen geistreichen Einzelnheiten bietet es musikalisch kaum irgend welches Interesse, unter den Fingern eines andern - selbst vorausgesetzt, dass sie es technisch vollkommen beherrschen - wird davon nichts übrig bleiben, als ein Häuflein todter Noten.

Rubinsteins gewaltige Individualität, verbunden mit der spielenden Bewältigung der kolossalen Schwierigkeit mag in gewissem Maasse darüber hinwegtäuschen, jedenfalls wird sein Vortrag des Werkes zu dem pianistisch Interessantesten gehören, was je dagewesen ist. Dasselbe gilt von seiner Ballade 'Leonore', die den unheimlichen Geisterritt in schier grausiger Weise malt, aber man vergisst die musikalische Unnatur des Werkes während des Spieles fast ganz, und der furchtbare Donner der Klavierfigur, die den Ritt versinnbildlicht, übertäubt für den Augenblick alle ästhetischen Bedenken dagegen. Dass wir uns dennoch entschieden gegen derartige Musik aussprechen müssen, ändert nichts an unserer Bewunderung des Spiels."

Radikal äußern sich die Musikpädagogischen Blätter: "Die Ballade nach Bürgers Leonore aber wirkte durch ihre grobsinnliche Tonmalerei geradezu abstossend, sie ist ungemein charakteristisch, aber unschön mit Ausnahme der träumerischen, mit zartester Tongebung gespielten Einleitung. In der Wiedergabe dieses Stückes entfesselte der Künstler mit gewaltiger Hand alle Geister der Hölle, Grausen und Entsetzen hervorrufend. Dafür entschädigten die darauf folgenden sehr feinen und poetisch empfundenen Stücke, anmuthend gleich mit feinem Pinsel ausgeführten Stimmungsbildern. Braucht ein Künstler, der seinen Pinsel mit so grosser Meisterschaft führt seine Zuflucht zu nehmen zu den groben Mitteln greller handwerksmässiger Dekorationsmalerei?"

Ähnlich sieht das Richard Heuberger im Wiener Musikbrief 28.3.1893: "Am Tage nach diesem Concert war es einer kleinen Schaar auserwählten Volkes gelegentlich einer halböffentlichen Soiree bei Baron Todesco gegönnt, den Meister am Flügel zu bewundern. Er spielte nur eigene Compositionen, darunter eine schauderhafte Phantasie über Bürgers ´Leonore´."

Auf gewisses Unverständnis des Publikums wird letztlich im Leipziger Tageblatt 24.4.1894 hingewiesen: "Soirée zu Ehren Anton Rubinstein's im alten Gewandhause. Nach dem ungeheuren Jubel der Zuhörerschaft war es eine zwingende Nothwendigkeit, daß der Meister sich ans Clavier setzte, um dem Abend den schönsten Abschluß zu geben. Er spielte zuerst die A moll-Barcarole und dann die gigantische Ballade 'Leonore' nach Bürger (dem unvergeßlichen E. F. Wenzel gewidmet), eine Programmmusik, die leider den meisten Hörern unverständlich war, weil sie nicht wußten, worum es sich bei den merkwürdigen Gegensätzen des Inhaltes handle.

Wer das Stück vor zwanzig Jahren hörte, als es Rubinstein zum ersten Male an einem Compositionsabend im damals noch nicht alten Gewandhause spielte, wird mit mir erstaunt gewesen sein, daß phänomale Kraft und technische Geschicklichkeit des Spielers sich fast gar nicht vermindert haben. Darf man dem Pianisten Rubinstein auf Grund dieser Thatsache ewige Jugend prophezeien?"

Vielleicht liefert schon Louis Köhler 1875 in der Neuen Berliner Musikzeitung den Hinweis, weshalb anscheinend nur Rubinstein selbst seine Komposition spielen konnte und es deshalb keine Tonaufnahme davon gibt: “Dieselbe [Ballade] ist bis zum Beginn des Todtenrittes auch von normalen Spielern gut zu bewältigen, aber von hier an wird ein mehr als gewöhnlich sattelfester Flügelmann verlangt, der die Massen im schnellsten Tempo zu bewältigen vermag und aus der Etudensphäre erhebt zu geistigem Effect.”

Die gemalte Lenore

Die Geisterballade beflügelte viele Maler und Illustratoren. Merkwürdig war bei wichtigen Künstlern die Untreue gegenüber der Vorlage. Den dramatischen Zusammenbruch Lenorens verwandeln sowohl Carl Oesterley, Carl Friedrich Lessing als auch Ary Scheffer in stumme Resignation. Bei Lessing ist bekannt, dass er werktreu begonnen hatte und erst auf Anraten von Johann Gottfried Schadow, der unter dem Eindruck einer Italienreise stand, die „klassische“ undramatische Form wählte. Derlei Verfälschung ist bei den Illustratoren nicht zu finden.

Parodien überall

Die allgemeine Beliebtheit der Lenore rief die Parodisten auf den Plan. So gab es Parodien, die sich um eine formal vollständige Analogie bemühten; in viel größerem Umfang wurden jedoch einzelne Motive aus dem Werk verwendet. Einen beträchtlichen Umfang nehmen politische Parodien ein. Satirezeitschriften, aber auch Tageszeitungen nutzen Motive und es gibt eine Reihe von Bildergeschichten, z. B. ‘Schauderöse Abenteuer eines Coupons, oder: Die Schneeverwehung des Unionbank-Directors Minkus’, deren realen Hintergrund das Wiener Handelsblatt 1875 beschreibt. Die Wirkung der Lenore war nicht auf den deutschen Sprachraum beschränkt, zu den bis 1892 erschienen mehr als 30 verschiedene Übersetzungen ins Englische gehörten die ersten drei Parodien - mit starker erotischer Note. Die erste deutsche Parodie erscheint erst 1804: ‘Poetisch-prophetische Construction der Geschichte der Kantischen Philosophie’.

Werbung und Gelegenheitsparodien

Unvermeidlich war wohl die Nutzung für Werbetexte, so für Hühneraugenpflaster, Gasherde, Bügeleisen, Konfektion, Wanzenpulver, Seife, Schuhcreme, eine Hamburger Bar oder indischen Tee. Freigesprochen vor Gericht wurde die Mödlinger Schuhfabrik, die 1888 als Werbung die Parodie ‘Ein Schuster fuhr ums Morgenroth empor aus schweren Träumen’ veröffentlichte. Der Buchdruckereibesitzer, der 1855 die Parodie ‘Hans Daniel fuhr ums Morgenroth’ über den Politiker Hassenpflug gedruckt hatte, wurde dagegen zu Festungshaft verurteilt und wirtschaftlich ruiniert.

In den Zeitungs- und Zeitschriftenbeständen findet man in großer Anzahl in unterschiedlichsten Zusammenhängen parodistisch verwendete Motive aus der Lenore, z. B. „fuhr ums Morgenroth“, „Sechs Brettern und zwei Brettchen“, „Schläfst, Liebchen oder wachst du“, „frug den Heerzug auf und ab, / Sie frug nach allen Namen“ oder „Graut Liebchen auch vor Todten“.

Ein kurzes Beispiel aus den Lustigen Blättern von 1900:

“A. : Ich denke, alle Europäer in China sind ermordet;

und jetzt stehen sie schon wieder vor Peking?

B. : Nun ja: die Todten reiten schnell.”

Das Erfolgsrezept

Wie war es möglich, sowohl die Gebildeten als auch die breite Bevölkerung, die kaum lesen und sich auch kein Buch kaufen konnte, zu erreichen? Mit dieser Frage beschäftigte sich die Forschung erst im 20. Jahrhundert. Es ist neben dem volkstümlichen Motiv die Sprache. Bürger war als Pfarrerssohn schon sehr früh mit der Lutherbibel und dem Gesangbuch vertraut, er kannte mehrere Lieder auswendig. Der Wortschatz der Lenore ist der Wortschatz der Lutherbibel und des evangelischen Gesangbuches – der damaligen Bevölkerung vertraut. Die Beziehung ist jedoch noch enger. Es werden auch Passagen aus der Bibel und einzelnen Kirchenliedern schöpferisch übernommen. Ein markantes Beispiel ist die wilde Gestik des verzweifelten Mädchens:

Zerraufte sie ihr Rabenhaar,

Und warf sich hin zur Erde,

Mit wütiger Geberde.

Vorbild ist der mit seinem Schicksal hadernde Hiob: er „zerriß sein Kleid, und raufte sein Haupt und fiel auf die Erde" (1,20)

Der marginalisierte Poet

Wieso kann der Schöpfer eines so bedeutenden Werkes, das zudem einen kaum zu überbietenden Publikumserfolg hatte und noch hat, weitgehend unbekannt sein oder nur als Autor der als Liebhaberei nebenher entstandenen Münchhausen-Geschichten wahrgenommen werden? Es war die Deutsche Klassik, die sich nach Goethes Tod entwickelte und die zur Beurteilung Bürgers die Rezension des zwölf Jahre jüngeren Friedrich Schiller zu Bürgers Gedichtausgabe von 1789 als Maßstab heranzieht. Schiller, der 1782 als Bürger-Epigone begann und sich noch 1784 bedingungslos dem Publikum unterwerfen wollte, hat in seiner Rezension von 1791 Bürger persönlich angegriffen: unreifer Jüngling; ungeschlachte, ungebildete Individualität; vermischt sich nicht selten mit dem Volk, zu dem er sich nur herablassen sollte und sprach ihm ab, ein Dichter zu sein.

Späte Rehabilitierung

Ziel der Klassiker war die Erziehung, da nach Schiller “die Gesetze tugendhaft sind, wenn auch gleich noch nicht die Menschen”. Diesem Grundsatz folgten Generationen von (staatshörigen) Lehrern. Bürger war dagegen, wie Heinrich Heine treffend bemerkte, ein “citoyen”, hatte stets die aktuellen gesellschaftlichen Zustände im Blick und scheute sich nicht, sie zu benennen, z. B. ‘Der Bauer An seinen durchlauchtigen Tyrannen’ oder die Balladen ‘Der wilde Jäger’ und ‘Die Kuh’. Die französische Revolution begrüsste er und stellte fest: “Wer nicht für Freiheit sterben kann, Der ist der Kette wert.” Doch nicht nur an seiner politischen Haltung wurde Anstoss genommen, fast noch stärker war die moralische Verurteilung wegen der Ménage à trois sowie der unglücklichen dritten Ehe mit dem Schwabenmädel. Die unsterblichen Molly-Lieder – sie gehören zu den besten deutschen Liebesgedichten – hätte es allerdings ohne die Liebe zur Schwester seiner Frau nicht gegeben. Auch einige freizügige Gedichte wie ‘Frau Schnips’ oder ‘Prinzessin Europa’ entbehrten der rechten Moral, dabei wäre eine Untersuchung zu Bürgers literarischen Frauengestalten höchst interessant.

Es hat bis ins letzte Viertel des vorigen Jahrhunderts gedauert, bis dieser Sicht auf Bürgers Werk nicht mehr nur von Einzelnen ernsthaft widersprochen wurde. Auf der Strecke blieben aber grosse Balladen wie ‘Des Pfarrers Tochter von Taubenhain’ sowie humoristische sowie sozialkritische Werke.

Vom Aphoristiker Bürger

Mittel gegen den Hochmuth der Großen

Viel Klagen hör' ich oft erheben

Vom Hochmuth, den der Große übt.

Der Großen Hochmuth wird sich geben,

Wenn unsre Kriecherei sich giebt.

Prognostikon

Vor Feuersglut, vor Wassernot

Mag sicher fort der Erdball rücken.

Wenn noch ein Untergang ihm droht,

So wird er in Papier ersticken.

Herr von Gänsewitz zum Kammerdiener

Befehlt doch draußen, still zu bleiben!

Ich muß itzt meinen Namen schreiben.

Vom Wortschöpfer Bürger

Adelsbrut, Gemeingut, Haremswächter, goldeswert, Hundemut, Lausejunge, querfeldein, Rabenhaar, sattelfest, tellergroß, tiefbetrübt, Unschuldsdieb, Vornehmtuerei, Wolkendecke, wonnetrunken, Umgangssprache

Beitrag als PDF